企業のAI活用、新たな潮流は「プラットフォーム」

2025年に入り、生成AIのビジネス活用は新たな局面を迎えています。これまでは個別のチャットツールや画像生成サービスを試験的に導入する企業が多数派でしたが、ここに来て大きな地殻変動が起きています。セキュリティ企業のNetskopeが発表した最新の調査によると、「生成AIプラットフォーム」の利用がわずか3ヶ月で50%も増加したことが明らかになりました。これは、多くの企業が場当たり的なツール利用を脱し、より戦略的かつ統合的なAI活用へと舵を切り始めたことを示す重要なサインです。

これまで当ブログでも、企業が管理できないところで従業員がAIを利用してしまう「シャドーAI」のリスクについて警鐘を鳴らしてきました。このプラットフォーム利用の急増は、まさにそのリスクへの対策と、AIを本格的な経営基盤として位置づけようとする企業の強い意志の表れと言えるでしょう。

そもそも「生成AIプラットフォーム」とは何か?

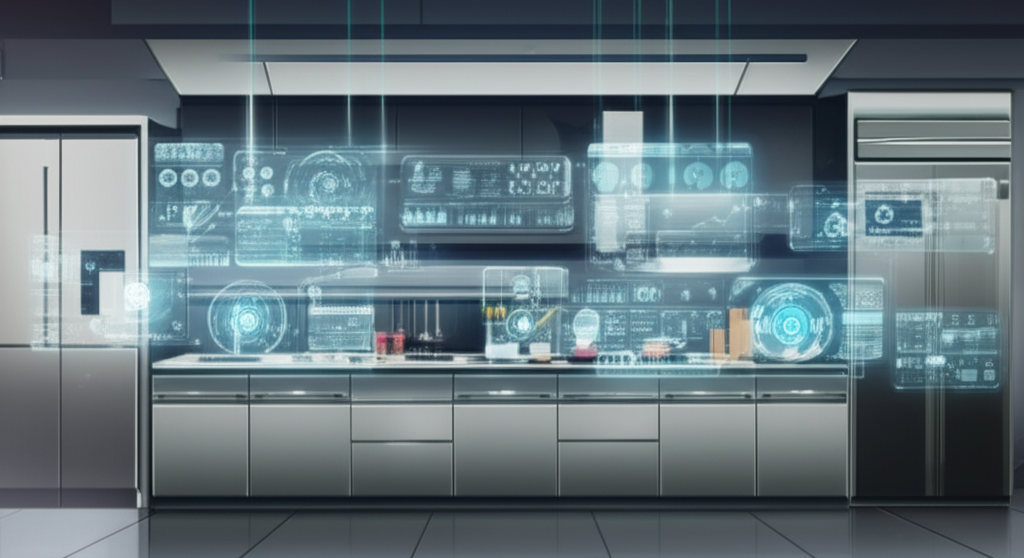

非エンジニアの方にとって、「プラットフォーム」という言葉は少し分かりにくいかもしれません。簡単に言えば、これは「生成AI活用のための統合基盤」です。料理に例えるなら、ChatGPTのような単体のツールが「最新式の電子レンジ」だとすれば、プラットフォームは「様々な調理器具(電子レンジ、オーブン、ミキサー)が揃い、食材(自社のデータ)の保管庫も完備され、セキュリティ(衛生管理)もしっかりしたシステムキッチン」のようなものです。

具体的には、以下のような特徴を持っています。

- 多様なAIモデルの選択肢: OpenAIのGPTシリーズだけでなく、AnthropicのClaude、GoogleのGeminiなど、複数のAIモデルを自由に切り替えて利用できます。

- 高度なセキュリティとガバナンス: 誰が、いつ、どのようにAIを利用したかを管理し、情報漏洩などのリスクをコントロールできます。

- 自社データとの連携: 企業の機密情報や独自データを安全な環境でAIに学習させ、自社専用のAIアプリケーションを構築できます。

Microsoftの「Azure AI」、Google Cloudの「Vertex AI」、Amazonの「Amazon Bedrock」などが、このプラットフォームの代表格です。

なぜ今、プラットフォームが選ばれるのか?

企業がこぞってプラットフォームへと移行している背景には、主に3つの理由があります。

1. 特定モデルへの「依存」からの脱却

特定のAIモデルに過度に依存することは、将来的なコスト増や技術的制約につながるリスクを孕みます。プラットフォームを利用すれば、常にその時点で最適なAIモデルを選択できるため、技術的な柔軟性と交渉力を保つことができます。これは、多くの企業が模索する「脱・ChatGPT依存」の動きとも連動しています。

2. 全社的なセキュリティ統制の実現

AIの利便性が高まる一方で、従業員が個人アカウントで機密情報を入力してしまうといったインシデントは後を絶ちません。プラットフォームを導入することで、企業はAI利用のガイドラインをシステム的に徹底させ、攻め(活用促進)と守り(リスク管理)を両立させることが可能になります。まさに「生成AIの社内ルール、攻めと守りの両立」を実現するための必須インフラとなりつつあります。

3. 競争力の源泉「独自データ」の活用

生成AI活用の最終的なゴールは、他社には真似できない独自の価値を創造することです。そのためには、自社が持つ顧客データや開発ノウハウといった「お宝データ」をAIに学習させることが不可欠です。プラットフォームは、こうしたデータを安全に活用し、「社内専用ChatGPT」のようなカスタムAIを構築するための土台となります。

三つ巴の覇権争い:Microsoft vs Google vs Amazon

このプラットフォーム市場では、クラウドコンピューティングの巨人たちが激しい覇権争いを繰り広げています。

- Microsoft (Azure AI): OpenAIとの独占的なパートナーシップを武器に、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)とAI導入をセットで提案。Office製品に組み込まれた「Copilot」との連携も強みで、アプリケーションからインフラまでを抑える「垂直統合」戦略を推進しています。

- Google (Vertex AI): 長年のAI研究で培った技術力と、自社開発の高性能モデル「Gemini」が武器。検索や広告ビジネスで培った巨大なデータ基盤と、分析ツールの豊富さが特徴です。

- Amazon (Amazon Bedrock): クラウドインフラ(AWS)で圧倒的なシェアを誇る巨人。Anthropicへの巨額出資で高性能モデルを確保しつつ、「あらゆるモデルが選べる」という中立性と選択肢の広さをアピール。既存のAWS顧客をがっちり囲い込む戦略です。この動きは、まさに「打倒Microsoft・OpenAIへの号砲」と言えるでしょう。

この3社の競争は、企業ユーザーにとっては利用料金の低下やサービスの向上といったメリットをもたらす一方で、一度いずれかのプラットフォームを選択すると、その「経済圏」から抜け出しにくくなるという側面も持っています。

まとめ:AI戦略の成否は「プラットフォーム選定」が鍵を握る

生成AIのトレンドは、もはや「どのAIが賢いか」というモデル単体の性能比較から、「どの基盤(プラットフォーム)が自社の戦略に合っているか」という、より経営的な視点での議論へと移行しています。これは、かつて企業がどのPC(WindowsかMacか)や、どのクラウド(AWSかAzureかGCPか)を選ぶかによって、その後の事業展開が大きく左右された構図と似ています。

これからの時代、生成AIの活用で成果を出すためには、単にツールを導入するだけでは不十分です。自社のビジネスモデル、データ資産、そしてセキュリティ要件を深く理解した上で、最適なプラットフォームを選択するという経営判断こそが、競争優位性を築くための鍵となるでしょう。生成AI業界の覇権争いは、まさに企業のAI活用を根底から支える「OS」の座を巡る戦いへと突入したのです。この大きな流れを理解することは、「業界の地図」を読み解く上で不可欠な視点と言えます。

コメント