生成AIに関するイベントやカンファレンスが、毎日のように開催されています。最新の技術動向、革新的な活用事例、そして業界のキーパーソンとのネットワーキング。得られるものは非常に多い一方で、多くの人が共通の課題に直面しています。「イベントの熱狂から日常業務に戻った途端、何をすればいいのか分からなくなる」という課題です。

イベントで得た大量の情報を、ただの「良い話だった」で終わらせてしまうのは非常にもったいない。その熱狂を自社の「具体的な戦略」に転換してこそ、参加した価値が生まれます。本記事では、生成AIイベントで得た学びを、実行可能なビジネス戦略に落とし込むための思考フレームワークを解説します。

ステップ1:情報の洪水から「宝石」を見つけ出す情報整理術

イベント中は、刺激的な情報が次から次へと流れ込んできます。まず重要なのは、この情報の洪水を整理し、自社にとって本当に価値のある「宝石」を見つけ出すことです。

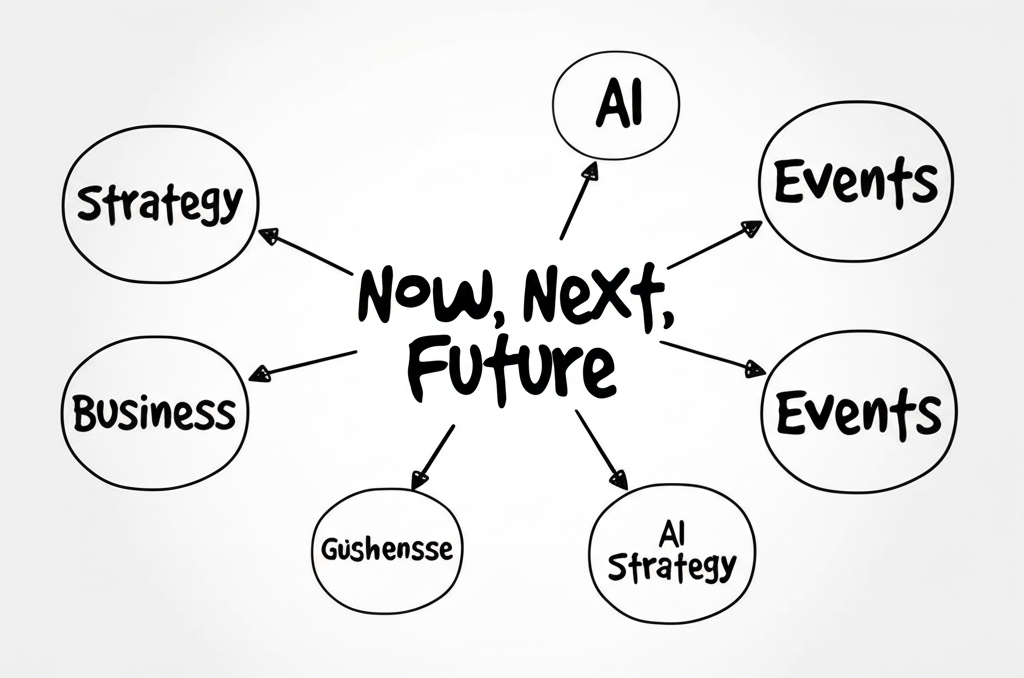

ここでおすすめしたいのが、「Now / Next / Future」フレームワークです。

- Now(今すぐやるべきこと): 現在の業務プロセスをすぐに改善できるツールやアイデア。低コストで導入でき、短期的な効果が見込めるもの。

- Next(次にやるべきこと): 導入に数ヶ月から1年程度の計画が必要なもの。予算確保やチーム編成が必要になるが、中期的に大きな競争優位性をもたらす可能性のある技術や戦略。

- Future(未来のために注視すべきこと): 現時点ではまだ技術的に未成熟、あるいは自社のビジネスモデルとは少し距離があるが、数年後には業界のゲームチェンジャーになりうる長期的なトレンドやコンセプト。

このフレームワークで情報を仕分けることで、「何から手をつけるべきか」が明確になります。すべての情報を平等に扱うのではなく、時間軸で優先順位をつけることが、戦略への第一歩です。どのタイプのイベントに参加するかによって、この3つの分類の比重も変わってくるでしょう。

ステップ2:「何を見たか」ではなく「何を意味するか」を問う洞察プロセス

イベントから持ち帰ったメモや資料は、あくまで素材に過ぎません。重要なのは、その情報が「自社にとって何を意味するか」を深く掘り下げる「洞察」のプロセスです。イベント後48時間以内に、チームまたは個人で「洞察セッション」の時間を確保しましょう。

このセッションで議論すべき問いは以下の通りです。

- 最も驚いた、あるいは予想外だった情報は何か? なぜそう感じたのか?

- 我々の業界やビジネスモデルを根底から覆す可能性のある技術やトレンドはあったか?

- 競合他社は生成AIをどのように活用しようとしているか? その兆候は見られたか?

- 今回得た情報から、来四半期に試せる小さな実験(パイロットプロジェクト)は何か?

このプロセスは、単なる情報共有会とは一線を画します。目的は、事実の羅列ではなく、そこから導き出されるビジネス上の意味合い、つまりインサイトを抽出することにあります。この「生の情報」からインサイトを導き出すプロセスこそが、イベント参加の真価と言えるでしょう。

ステップ3:洞察を「実行計画」に落とし込むアクションプランニング

素晴らしい洞察も、行動に移されなければ意味がありません。最後のステップは、洞察を具体的なアクションプランに落とし込むことです。

1. パイロットプロジェクトの特定:

「全社的にAIを導入する」といった壮大な計画は失敗のもとです。まずは、ステップ2で洗い出したアイデアの中から、最もリスクが低く、かつ効果を測定しやすいパイロットプロジェクトを1つ選びます。例えば、「特定の問い合わせに対するカスタマーサポート業務の一次回答を自動化する」「月次報告書のドラフト作成を生成AIで支援する」など、範囲を限定することが成功の鍵です。

2. 責任者と期限の明確化:

プロジェクトには必ず「オーナー(責任者)」を任命し、具体的なアウトプットと報告期限を設定します。これにより、「いつかやろう」がなくなり、計画が現実的に動き出します。

3. 経営層への接続:

なぜこのプロジェクトを行うのか。会社のどの経営目標に貢献するのかを明確に言語化します。「流行のAIを使いたい」ではなく、「顧客満足度の向上」「業務効率化によるコスト削減」といった経営マターに結びつけることで、必要なリソース(予算や人員)を確保しやすくなります。イベント参加の投資対効果(ROI)は、こうした具体的なアクションによって初めて最大化されるのです。

まとめ

生成AIイベントへの参加は、スタートラインに立つ行為に過ぎません。重要なのは、そこで得た熱量を冷めさせず、自社のエンジンを動かすエネルギーへと変換することです。今回ご紹介した「情報整理」「洞察抽出」「実行計画」という3つのステップからなるフレームワークが、その変換プロセスの一助となれば幸いです。

次のイベントに参加する際は、ぜひこの視点を持って臨んでみてください。イベント後こそが本番であり、あなたのビジネスを次のステージへと押し上げる本当の戦いが始まるのです。

コメント