はじめに:生成AI活用の新たな選択肢

ビジネスシーンにおける生成AIの活用といえば、多くの人がOpenAIの「ChatGPT」やGoogleの「Gemini」といった、APIを通じて提供されるクローズドな大規模言語モデル(LLM)を思い浮かべるでしょう。これらのサービスは手軽に始められる一方で、利用料の増加や機密情報の取り扱いに関する懸念もつきまといます。こうした中、いまビジネス界で急速に注目を集めているのが「オープンソースLLM」という第3の選択肢です。

本記事では、なぜ今、多くの企業がオープンソースLLMに注目しているのか、その理由と具体的なメリットを深掘りし、ビジネス活用における新たな可能性を探ります。

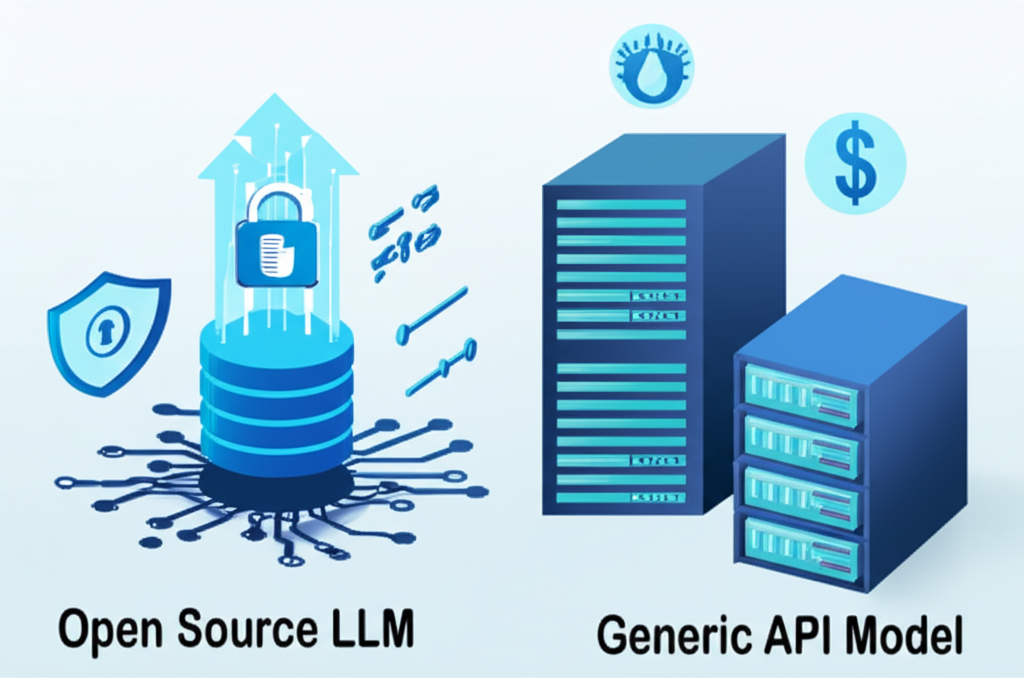

オープンソースLLMとは?APIモデルとの根本的な違い

オープンソースLLMとは、その名の通り、モデルを構成するソースコードや学習済みパラメータが公開されており、誰でも自由に利用、改変、再配布が可能な言語モデルのことです。Meta社の「Llama」シリーズや、フランスのスタートアップMistral AIが開発したモデル群などがその代表例です。

API経由で利用するChatGPTなどのクローズドモデルとの最大の違いは、「どこで動かすか」にあります。APIモデルが開発元のサーバー上で実行されるのに対し、オープンソースLLMは自社で管理するサーバーやクラウド環境に導入し、完全に独立した形で運用することができます。この違いが、ビジネス活用において大きなメリットを生み出すのです。

ビジネスがオープンソースLLMを選ぶ3つの戦略的理由

企業がAPIモデルではなく、あえてオープンソースLLMを選択する背景には、主に3つの戦略的な理由があります。

1. 圧倒的なコスト優位性

APIモデルは、リクエスト数や処理するトークン量に応じた従量課金制が一般的です。利用が本格化し、社内での活用範囲が広がれば広がるほど、そのコストは膨れ上がっていきます。一方、オープンソースLLMはモデル自体の利用にライセンス料がかからない(商用利用の条件はライセンスによります)ため、一度環境を構築すれば、理論上はどれだけ使っても追加のモデル利用料は発生しません。もちろん、運用するためのサーバー費用や人件費はかかりますが、長期的に見ればAPI利用料を支払い続けるよりも大幅にコストを削減できる可能性があります。

2. 揺るぎないセキュリティとデータプライバシー

ビジネスで生成AIを利用する上で、最大の懸念事項の一つが情報漏洩リスクです。APIモデルを利用する場合、入力したプロンプトやデータは外部のサーバーに送信されます。サービス提供者がいかに高いセキュリティレベルを謳っていても、機密情報や個人情報を社外に出すことへの抵抗感は根強いでしょう。オープンソースLLMは、この課題を根本的に解決します。自社内の閉じたネットワーク環境でモデルを運用すれば、機密情報が外部に漏れるリスクを限りなくゼロに近づけることができます。これは、当ブログの過去記事「社内専用ChatGPT」構築のススメ:情報漏洩リスクを回避し、AI活用を組織に根付せる方法で提示した課題意識に対する、最も強力な解決策の一つと言えます。

3. 自社に最適化する高度なカスタマイズ性

汎用的な能力を持つAPIモデルも強力ですが、特定の業界や企業独自の専門用語、業務プロセスへの対応には限界があります。オープンソースLLMの真価は、そのカスタマイズ性の高さにあります。自社の持つ膨大なドキュメントやデータを追加学習(ファインチューニング)させることで、特定のタスクに特化した「自社専用AI」を創り出すことが可能です。例えば、法律事務所が過去の判例データを学習させれば高精度なリーガルチェックAIを、製造業が技術仕様書を学習させれば熟練技術者のような受け答えができるAIアシスタントを開発できます。これは、「汎用型」と「特化型」生成AIの賢い使い分け術で論じた「特化型AI」の究極形であり、ビジネスにおける競争優位性の源泉となり得ます。

導入のハードルと、それを乗り越える方法

もちろん、オープンソースLLMの導入は簡単ではありません。モデルの選定、環境構築、チューニング、そして継続的な運用には、相応の技術力と計算リソース(高性能なGPUサーバーなど)が必要です。しかし、このハードルも乗り越えるための選択肢が整いつつあります。

- クラウドプラットフォームの活用: AWS、Google Cloud、Microsoft Azureなどは、オープンソースLLMを容易にデプロイ・運用できるマネージドサービスを提供しており、インフラ管理の負担を大幅に軽減できます。

- 専門企業の支援: オープンソースLLMの導入支援を専門とするシステムインテグレーターやコンサルティング企業と連携することで、技術的な知見がなくともプロジェクトを推進できます。

- 小規模モデルからのスタート: 近年では、小規模言語モデル(SLM)でも非常に高性能なものが登場しています。比較的小さな計算リソースで動かせるモデルからスモールスタートし、徐々に活用範囲を広げていくアプローチも有効です。

まとめ:自社に最適な「AIポートフォリオ」を構築する時代へ

オープンソースLLMは、もはや一部の技術マニアだけのものではありません。コスト、セキュリティ、そして業務への適合性というビジネスに不可欠な要件を満たす、極めて現実的で強力な選択肢となっています。

これからの生成AI活用においては、単一のツールに依存するのではなく、目的に応じてクローズドなAPIモデルとオープンソースLLMを戦略的に使い分ける、いわば「AIポートフォリオ」を構築する視点が不可欠です。オープンソースという新たな潮流を理解し、自社のビジネスをどう変革できるかを検討することが、次世代の競争で勝ち抜くための鍵となるでしょう。

コメント